イタチが家の中に入る経路とは?【換気口や配管周りが侵入口に】家屋の弱点を知り、実践する5つの侵入防止策

【この記事に書かれてあること】

「ガサガサ」「カサカサ」…家の中から不気味な音が。- イタチは換気口や配管周りから家屋に侵入

- 軒下や基礎部分の亀裂も要注意の侵入経路

- 侵入防止には金属製メッシュが効果的

- 発泡ウレタンで隙間を埋める際は膨張を考慮

- アンモニア臭やペパーミントオイルでイタチを寄せ付けない

もしかして、イタチが侵入している?

でも、どこから入ってきたの?

驚くかもしれませんが、イタチは換気口や配管周りなど、思いもよらない場所から侵入してくるんです。

「うちは大丈夫」なんて油断は禁物。

イタチの侵入経路を知り、適切な対策を講じることが、快適な住まいを守る鍵になります。

この記事では、イタチの侵入経路と、驚くほど効果的な対策法をご紹介します。

さあ、イタチとの知恵比べ、始めましょう!

【もくじ】

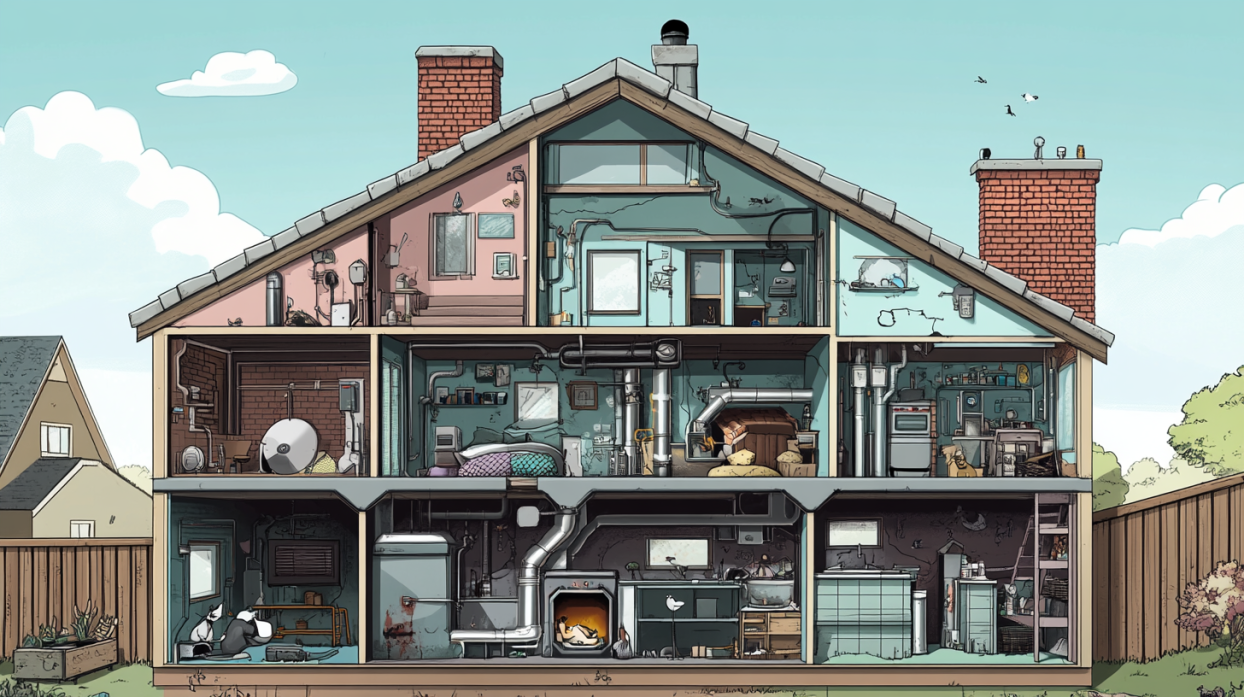

イタチが家の中に侵入する経路と主な侵入口

換気口からの侵入!直径10cm以上の穴に要注意

換気口は、イタチが家に侵入する最も一般的な経路です。特に直径10cm以上の穴には十分な注意が必要です。

イタチは驚くほど柔軟な体を持っています。

「えっ、こんな小さな穴から入れるの?」と思うような隙間でも、するりと侵入してしまうのです。

換気口は新鮮な空気を取り入れるために必要不可欠ですが、同時にイタチにとっては格好の侵入口になってしまいます。

特に気をつけたいのは、以下の3つのポイントです。

- 屋根裏や壁面にある換気口

- 台所や浴室の排気口

- 床下の換気口

「でも、うちの換気口は小さいから大丈夫だろう」なんて油断は禁物です。

イタチは体を縮めて、驚くほど小さな穴から入り込むことができるんです。

対策としては、金属製のメッシュカバーを取り付けるのが効果的です。

目の細かいステンレス製のメッシュなら、イタチの侵入を防ぎつつ、換気の機能も損なわれません。

「ガリガリ」という音が聞こえたら要注意。

イタチがメッシュを噛んで侵入しようとしている可能性があります。

定期的な点検と清掃を行い、破損箇所があればすぐに修理しましょう。

配管周りの隙間がイタチの通り道に!塞ぎ方は?

配管周りの隙間は、イタチが家に侵入するもう一つの重要な経路です。この隙間を適切に塞ぐことが、効果的な対策の鍵となります。

家の外壁には、水道管やガス管、電線などが通っています。

これらの配管が壁を貫通する部分には、わずかな隙間ができがちです。

「え?こんな小さな隙間から?」と思うかもしれませんが、イタチはこの隙間を見逃しません。

体を柔らかくして、ぐにゃぐにゃと曲げながら侵入してくるんです。

配管周りの隙間を塞ぐ際は、以下の3つの方法が効果的です。

- 耐久性のある発泡ウレタンの使用

- 金属製のカバーの取り付け

- セメントによる充填

ただし、使用する際は注意が必要です。

「ブクブク」と膨張するため、適量を見極めるのがコツです。

多すぎると外に飛び出してしまい、見た目も悪くなってしまいます。

金属製のカバーを取り付ける場合は、耐久性のある素材を選びましょう。

イタチは歯で噛んで穴を広げようとするので、簡単に破壊されないものを選ぶことが大切です。

セメントで充填する方法は、恒久的な解決策となりますが、配管の修理や交換が必要になった場合に困難が生じる可能性があります。

「将来のことも考えて」選択しましょう。

定期的に配管周りをチェックし、新たな隙間ができていないか確認することも忘れずに。

小さな隙間も見逃さない、細心の注意が大切です。

屋根裏への侵入経路「軒下の隙間」に気をつけよ

軒下の隙間は、イタチが屋根裏に侵入する主要な経路の一つです。この部分をしっかり対策することで、イタチの侵入を効果的に防ぐことができます。

屋根と外壁が接する部分、いわゆる軒下には、小さな隙間ができやすいものです。

「え?こんな高いところまでイタチが来るの?」と思うかもしれませんが、イタチは驚くほど身軽で、木や壁を伝って軒下まで簡単に到達します。

そして、その小さな隙間から「スルッ」と屋根裏に忍び込んでしまうのです。

軒下の隙間対策には、以下の方法が効果的です。

- 金属製のメッシュの取り付け

- 木材や金属板での塞ぎ

- シリコン系の充填剤の使用

目の細かいステンレス製のメッシュを使用し、しっかりと固定することが大切です。

「ガリガリ」という音がしたら要注意。

イタチがメッシュを噛んでいる可能性があります。

木材や金属板で塞ぐ方法は、完全に侵入を防ぐことができますが、屋根裏の通気が悪くなる可能性があります。

使用する際は、別途換気口を設けるなどの工夫が必要かもしれません。

シリコン系の充填剤は、小さな隙間を埋めるのに適していますが、大きな隙間には不向きです。

また、経年劣化で割れたり剥がれたりする可能性があるので、定期的なチェックと補修が必要です。

「もしかして、うちも…?」と思ったら、はしごをかけて軒下をよく観察してみましょう。

小さな隙間も見逃さない、細心の注意が大切です。

早めの対策で、イタチの侵入を防ぎましょう。

基礎部分の亀裂から侵入!見落としがちな弱点

基礎部分の亀裂は、多くの人が見落としがちなイタチの侵入経路です。この部分をしっかりチェックし、対策を講じることが重要です。

家の基礎は、見た目は頑丈そうに見えますが、実は小さな亀裂ができやすい場所なんです。

「えっ、コンクリートの壁に亀裂なんてできるの?」と思うかもしれません。

でも、地震や地盤の変化、経年劣化などによって、目に見えないほどの小さな亀裂が生じることがあるんです。

そして、イタチはその小さな隙間を見逃しません。

基礎部分の亀裂対策には、以下の方法が効果的です。

- セメントやモルタルでの充填

- エポキシ樹脂の注入

- 金属プレートの取り付け

亀裂を丁寧に清掃してから充填材を詰め込み、表面を平らに仕上げます。

「ゴリゴリ」とヘラで丁寧に塗り込むのがコツです。

エポキシ樹脂の注入は、より細かい亀裂にも対応できる方法です。

ただし、作業には専門的な知識と技術が必要なので、業者に依頼するのが安全でしょう。

金属プレートの取り付けは、大きな亀裂や穴がある場合に効果的です。

プレートをボルトで固定し、周囲をシーリング材で埋めることで、イタチの侵入を完全に防ぐことができます。

基礎部分の点検は、家の周りを歩いて目視で行うだけでなく、しゃがんで地面すれすれの高さから見上げるようにチェックすることが大切です。

「えっ、こんな低い位置から?」と思うかもしれませんが、イタチの目線で見ることで、見落としがちな小さな亀裂も発見できるんです。

定期的な点検と迅速な対策で、イタチの侵入を未然に防ぎましょう。

基礎は家の土台。

しっかり守ることで、快適な住まいを維持できるんです。

イタチ対策は「穴塞ぎ」だけでは逆効果!正しい方法は?

イタチ対策で、単に穴を塞ぐだけでは逆効果になることがあります。正しい方法を知り、効果的な対策を講じることが大切です。

「穴を見つけたら塞げばいい」と思いがちですが、それだけでは不十分なんです。

なぜなら、イタチは驚くほど粘り強く、一度侵入した場所に執着する傾向があるからです。

単に穴を塞ぐだけでは、イタチがさらに大きな穴を開けたり、新たな侵入経路を探したりする可能性があるんです。

効果的なイタチ対策には、以下の3つのステップが重要です。

- 侵入経路の特定と封鎖

- イタチを寄せ付けない環境作り

- 定期的な点検と維持管理

イタチの足跡や糞、毛などの痕跡を注意深く観察し、どこから侵入しているのかを見極めます。

「ん?これってイタチの足跡?」と思ったら、専門家に相談するのも良いでしょう。

次に、特定した侵入経路を適切な方法で封鎖します。

ただし、イタチが家の中にいる可能性がある場合は、まず出ていくための「脱出口」を一時的に作ることが大切です。

「えっ、わざと穴を開けるの?」と思うかもしれませんが、これは必要な手順なんです。

そして、イタチを寄せ付けない環境作りも重要です。

例えば、ペパーミントオイルを染み込ませた布を置いたり、アンモニア臭のする猫のトイレ砂を撒いたりするのが効果的です。

「え、そんな簡単なことで効果があるの?」と驚くかもしれませんが、イタチの鋭い嗅覚を利用した方法なんです。

最後に、定期的な点検と維持管理を忘れずに。

季節の変わり目や大雨の後など、年に4回程度のチェックが理想的です。

「ちょっと面倒くさいな」と思うかもしれませんが、これが長期的な対策の鍵となるんです。

イタチ対策は、根気強く継続することが大切。

正しい方法で、快適な住まいを守りましょう。

家屋の弱点箇所とイタチの侵入リスク比較

軒下vs外壁の隙間「イタチが好む侵入口」はどっち?

イタチが好む侵入口は、軒下の方が外壁の隙間よりも人気です。軒下は、イタチにとって格好の侵入ルートなんです。

「えっ、そんな高いところからイタチが入ってくるの?」と思うかもしれませんね。

でも、イタチは驚くほど身軽で器用なんです。

木や壁を伝って軒下まで簡単に到達できちゃうんです。

軒下が人気の理由は、以下の3つです。

- 雨風を避けられる安全な場所

- 家の中に直接つながっている

- 人目につきにくい

「ギュウギュウ」と体を押し込むのも大変だし、途中で引っかかる可能性もあります。

でも、油断は禁物です!

外壁の隙間も、イタチの侵入口になる可能性はあるんです。

特に古い家屋や、外壁の補修が不十分な家では要注意です。

対策としては、軒下に金属製のメッシュを取り付けるのが効果的です。

「カチカチ」としっかり固定して、イタチが爪で引っ掛けても外れないようにしましょう。

外壁の隙間は、発泡ウレタンで埋めるのがおすすめです。

定期的に家の外周をチェックするのも大切です。

「あれ?この隙間、前はなかったかも…」と気づいたら、すぐに対処しましょう。

早めの対策が、イタチ対策の成功の鍵なんです。

窓枠周りと換気口「イタチに狙われやすいのは?」

イタチに狙われやすいのは、窓枠周りよりも換気口です。換気口は、イタチにとって格好の侵入ルートになっているんです。

「えっ、換気口からイタチが入ってくるの?」と驚くかもしれませんね。

でも、イタチは驚くほど柔軟な体を持っているんです。

小さな隙間でも、「スルッ」と侵入できちゃうんです。

換気口が狙われやすい理由は、以下の3つです。

- 直接家の中につながっている

- 常に開いている

- 人目につきにくい場所にあることが多い

窓は普段閉まっていることが多いですし、開けっ放しにしても網戸があることが多いですからね。

でも、油断は禁物です!

窓枠の劣化や、網戸の破れなどがあると、イタチの侵入口になる可能性はあるんです。

「ガタガタ」と音がしたら要注意。

イタチが窓枠を噛んでいる可能性があります。

対策としては、換気口に金属製のメッシュカバーを取り付けるのが効果的です。

目の細かいステンレス製のメッシュなら、イタチの侵入を防ぎつつ、換気の機能も損なわれません。

窓枠周りは、定期的に点検して、劣化や破損がないかチェックしましょう。

「うちの換気口、大丈夫かな?」と思ったら、すぐにチェックしてみてくださいね。

早めの対策が、イタチ対策の成功につながるんです。

屋根と基礎「イタチ侵入のリスクが高いのはどちら?」

イタチ侵入のリスクが高いのは、屋根の方です。屋根、特に屋根裏は、イタチにとって魅力的な侵入ルートなんです。

「えっ、屋根からイタチが入ってくるの?」と驚く方も多いかもしれませんね。

でも、イタチは驚くほど身軽で、木や壁を伝って屋根まで簡単に到達できちゃうんです。

屋根がリスク高い理由は、以下の3つです。

- 暖かく、隠れやすい空間がある

- 人の目が届きにくい

- 軒下や破損箇所から侵入しやすい

コンクリートで固められていることが多いですし、地面に近いので天敵に襲われるリスクも高いんです。

でも、油断は禁物です!

基礎にひび割れや亀裂があると、イタチの侵入口になる可能性はあるんです。

「ポロポロ」と音がしたら要注意。

基礎が劣化している可能性があります。

対策としては、屋根裏への侵入経路を塞ぐのが効果的です。

軒下に金属製のメッシュを取り付けたり、屋根の破損箇所を修理したりしましょう。

基礎部分は、定期的に点検して、ひび割れや亀裂があれば補修しましょう。

「うちの屋根、大丈夫かな?」と思ったら、プロに点検を依頼するのも良いでしょう。

早めの対策が、イタチ対策の成功につながるんです。

屋根も基礎も、家の大切な部分。

しっかり守って、快適な住まいを維持しましょう。

古い家屋と新築「イタチ被害の可能性はどちらが高い?」

イタチ被害の可能性が高いのは、古い家屋の方です。古い家屋は、イタチにとって格好の住みかになりやすいんです。

「えっ、新築なら大丈夫ってこと?」と思うかもしれませんね。

でも、そう単純ではないんです。

新築でも油断は禁物ですよ。

古い家屋がリスク高い理由は、以下の3つです。

- 経年劣化による隙間や穴の増加

- 古い建材がイタチに噛み砕かれやすい

- 修理や改修の履歴が不明確な場合がある

でも、まったくないわけではありません。

建築中の不注意で小さな隙間ができていたり、施工後の地盤沈下で亀裂が生じたりすることもあるんです。

対策としては、古い家屋では定期的な点検と補修が重要です。

「ギーギー」「カサカサ」といった音がしたら要注意。

イタチが活動している可能性があります。

新築でも、入居後しばらくは注意深く家の状態を観察しましょう。

「うちの家、築何年だっけ?」と思い出してみてください。

20年以上経っている家なら、特に注意が必要です。

屋根裏、外壁、基礎など、あらゆる箇所をチェックしましょう。

新築だからといって安心せず、古い家だからといってあきらめないこと。

どちらの場合も、早めの対策と定期的なメンテナンスが大切なんです。

イタチ対策は、家の年齢に関わらず、継続的に行うことが成功の秘訣なんです。

定期点検の頻度「年2回と4回」どちらが効果的?

イタチ対策の定期点検は、年4回の方が年2回よりも効果的です。季節ごとの点検が、イタチ被害を防ぐ最適な頻度なんです。

「えっ、そんなに頻繁に点検しなきゃダメなの?」と思うかもしれませんね。

でも、イタチの行動は季節によって変化するんです。

だから、季節ごとの点検が重要なんです。

年4回の点検が効果的な理由は、以下の3つです。

- 季節ごとのイタチの行動変化に対応できる

- 小さな問題を早期に発見できる

- 台風や大雨などの影響をすぐにチェックできる

でも、半年の間に大きな問題が発生してしまう可能性があるんです。

「ちょっとした隙間が、半年でこんなに大きくなっちゃった!」なんてことになりかねません。

効果的な点検方法は、以下の通りです。

- 家の外周をゆっくり歩いて、隙間や穴がないかチェック

- 屋根裏や床下など、普段見えない場所も忘れずに

- 換気口や配管周りなど、イタチが好む侵入経路を重点的に確認

- 異臭や異音がないか、注意深く観察

でも、1回の点検は30分程度で済みます。

家族で分担すれば、そんなに負担にはなりませんよ。

点検で問題を発見したら、すぐに対処することが大切です。

「まあ、今回はいいか」なんて後回しにしていると、イタチに侵入されるリスクが高まってしまいます。

定期点検は、イタチ対策の要です。

年4回の点検を習慣づけて、快適な住まいを守りましょう。

「点検が面倒」と思わずに、「我が家を守る大切な任務」と考えてみてはいかがでしょうか。

イタチの侵入を防ぐ!効果的な対策と驚きの裏技

金属製メッシュで完全防御!適切な目の細かさとは

イタチの侵入を防ぐ最強の武器、それが金属製メッシュです。でも、ただのメッシュではダメ。

適切な目の細かさが重要なんです。

「え?メッシュの目の大きさってそんなに関係あるの?」って思うかもしれませんね。

実は、イタチは驚くほど細い隙間から侵入できるんです。

だから、メッシュの目の細かさがカギを握るんです。

イタチ対策に効果的なメッシュの目の細かさは、6ミリ以下。

これより大きいと、イタチが「スルッ」と通り抜けてしまう可能性があるんです。

メッシュを選ぶ時のポイントは以下の3つ。

- ステンレス製であること

- 目の細かさが6ミリ以下

- 耐久性が高いこと

「ガリガリ」と噛まれても簡単には破られません。

メッシュの取り付け方も重要です。

隙間なくしっかり固定しないと、イタチに「ここが弱点!」と見抜かれちゃいます。

端っこはしっかりと固定して、イタチの「爪でひっかけて剥がす作戦」を封じましょう。

定期的な点検も忘れずに。

「あれ?ここ少し緩んでる?」なんて気づいたら、すぐに修理or交換。

油断は大敵です。

金属製メッシュは、換気口や軒下、配管周りなど、イタチの侵入口として狙われやすい場所に使えます。

家全体をメッシュで守れば、イタチは「ここは入りにくそうだな」とあきらめてくれるかも。

金属製メッシュで、我が家を要塞のように守りましょう。

イタチ対策の第一歩、それが適切なメッシュの選択と正しい取り付けなんです。

発泡ウレタンの正しい使い方「膨張を考慮した施工」

発泡ウレタンは、イタチ対策の強い味方です。でも、使い方を間違えると逆効果に。

膨張を考慮した正しい施工が重要なんです。

「え?発泡ウレタンって膨らむの?」って驚く人も多いはず。

実は、発泡ウレタンは硬化する際に体積が増えるんです。

この特性を理解して使わないと、大変なことに。

正しい使い方のポイントは以下の3つ。

- 隙間の大きさを正確に測る

- 適量を注入する(隙間の7割程度)

- 硬化後、はみ出た部分を切り取る

「まあ、この辺かな」なんてアバウトな測り方はNG。

ミリ単位で正確に。

次に、適量を注入します。

ここがミソ。

隙間の7割程度を目安に。

「多めに入れておけば安心」なんて考えは禁物。

膨張して「モコモコ」とはみ出してしまいます。

硬化後、はみ出た部分はキレイに切り取りましょう。

ゴツゴツした表面は、イタチに「ここから攻略できそう」と思わせてしまうかも。

発泡ウレタンは、配管周りの隙間や小さな穴の封鎖に最適。

柔軟性があるので、家の揺れにも対応できるんです。

使用する際の注意点も。

作業時は必ず手袋とマスクを着用。

目に入ったり肌に付いたりすると大変です。

また、使用後の缶の処理も忘れずに。

「よーし、これで完璧!」なんて思っても油断は禁物。

定期的に点検して、劣化や剥がれがないかチェック。

早め早めの対応が、イタチ対策の成功につながるんです。

発泡ウレタン、正しく使えば頼もしい味方。

イタチを寄せ付けない、堅固な防御ラインを作り上げましょう。

アンモニア臭で撃退!猫のトイレ砂活用法

イタチ撃退の意外な味方、それが猫のトイレ砂なんです。アンモニア臭がイタチを寄せ付けない、驚きの裏技をご紹介します。

「え?猫のトイレ砂でイタチが撃退できるの?」って思いますよね。

実は、イタチは天敵である猫の匂いを嫌うんです。

その猫の匂いの代表が、アンモニア臭なんです。

効果的な使い方は以下の3つ。

- 侵入経路付近に薄く撒く

- 小さな布袋に入れて設置

- 定期的に交換する(2週間に1回程度)

換気口の周り、軒下、配管周りなどです。

そこに猫のトイレ砂を薄く撒きます。

「ザラザラ」と音がしないよう、そっと撒くのがコツ。

布袋に入れる方法も効果的。

100円ショップで売っているお茶パック袋を使えば、見た目もスッキリ。

「ポイッ」と置くだけで簡単です。

定期的な交換も忘れずに。

2週間に1回程度が目安です。

「臭わなくなったかな?」と思ったら交換時期。

新鮮な猫のトイレ砂で、イタチを常に警戒させましょう。

注意点もあります。

雨に濡れると効果が落ちるので、屋外で使う場合は屋根のある場所に。

また、ペットや小さなお子さんがいる家庭では、誤って口に入れないよう気をつけましょう。

「でも、アンモニア臭が気になるかも...」って心配する人もいるでしょう。

大丈夫、人間の鼻にはそれほど強く感じません。

イタチの敏感な鼻には強烈なんです。

この方法、費用対効果も抜群。

高価な対策グッズを買わなくても、手軽にイタチ対策ができちゃいます。

猫のトイレ砂、イタチ撃退の強い味方。

自然の力を借りて、イタチを寄せ付けない環境を作りましょう。

ペパーミントオイルの驚異的な効果!設置のコツ

ペパーミントオイル、実はイタチ撃退に驚くほど効果があるんです。その香りが、イタチの敏感な鼻をくすぐって侵入を躊躇させるんです。

「え?ペパーミントオイルってアロマで使うやつ?」って思う人も多いはず。

そう、あのさわやかな香りのオイルです。

人間には心地よい香りでも、イタチには「うっ」となる強烈な刺激なんです。

効果的な使い方は以下の3つ。

- 綿球に数滴垂らして置く

- スプレーボトルで希釈して散布

- アロマディフューザーで香りを広げる

これが一番手軽です。

イタチの侵入経路として狙われやすい場所に「ポン」と置くだけ。

簡単でしょ?

スプレーボトルを使う方法も効果的。

水で10倍に希釈して、侵入されそうな場所に「シュッシュッ」と吹きかけます。

これなら広い範囲をカバーできますね。

アロマディフューザーを使えば、家全体にペパーミントの香りを広げられます。

「ふわぁ?」と漂う香りが、イタチを寄せ付けません。

注意点もあります。

ペパーミントオイルは原液のまま使うと刺激が強すぎるので、必ず希釈してください。

また、ペットがいる家庭では使用を控えましょう。

動物によっては体調を崩す可能性があります。

効果は1週間程度。

「あれ?香りが薄くなってきたかな」と感じたら、その時が交換時期。

定期的な補充を忘れずに。

「でも、家中ペパーミントの香りって...」って心配する人もいるでしょう。

大丈夫、人間にとっては心地よい香り。

むしろ、リラックス効果も期待できちゃいます。

ペパーミントオイル、イタチ撃退と癒し効果の一石二鳥。

自然の力で、イタチとストレスを同時に追い払いましょう。

さわやかな香りに包まれた、イタチのいない快適な暮らしが待っていますよ。

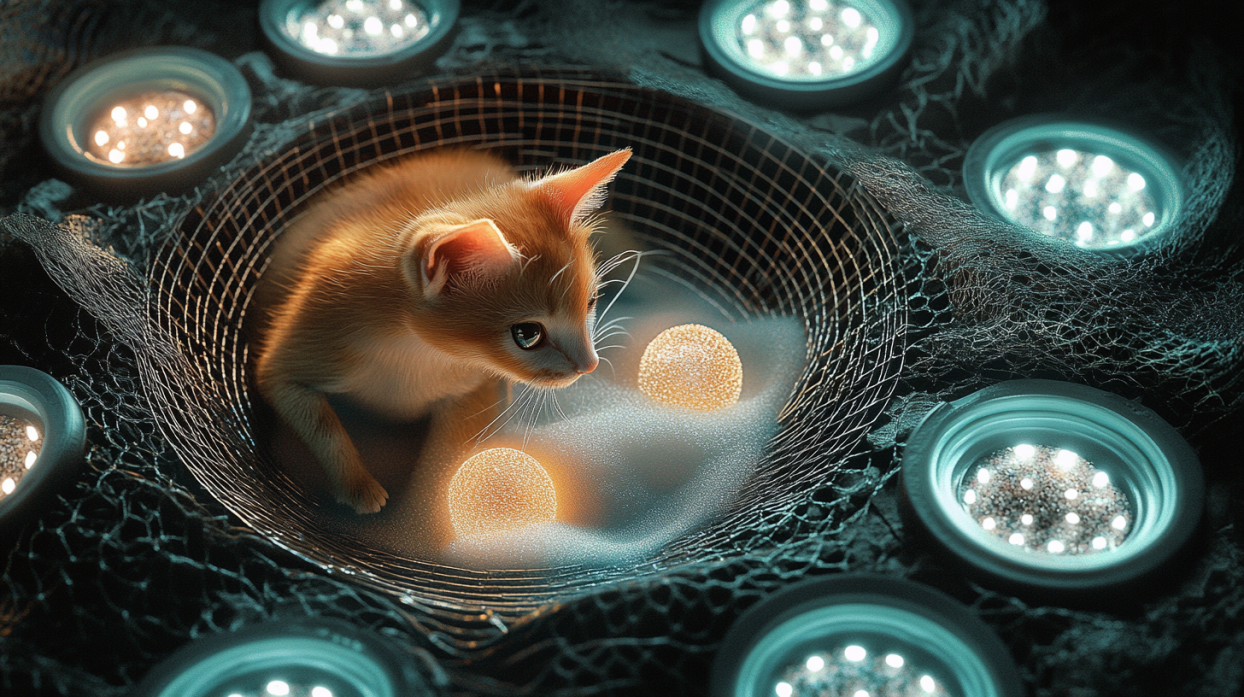

LEDライトで夜行性イタチを寄せ付けない!照射方法

LEDライト、実はイタチ対策の強力な武器なんです。夜行性のイタチを光で威嚇して、侵入を防ぐんです。

「え?ただ明るくすればいいの?」って思うかもしれません。

でも、ちょっと待って。

効果的な照射方法があるんです。

イタチ撃退に効果的なLEDライトの使い方は以下の3つ。

- 侵入経路を狙って照射

- 動きを感知して点灯するタイプを選ぶ

- 複数の場所に設置してカバー範囲を広げる

換気口、軒下、配管周りなど、イタチが好みそうな場所を特定します。

そこに向けて「ピカッ」とLEDライトを照射するんです。

動きを感知して点灯するタイプのLEDライトがおすすめ。

イタチが近づいてくると「パッ」と光って、ビックリさせちゃいます。

これなら、電気代の節約にもなりますね。

1箇所だけじゃなく、複数の場所に設置するのがコツ。

イタチに「どこから入ろうかな」って考えさせる暇を与えないんです。

照射する光の色も重要。

白色や青白い光が効果的です。

イタチの目には特に刺激的に映るんです。

「ギラギラ」とした強い光で、イタチを寄せ付けません。

注意点もあります。

近所迷惑にならないよう、光の方向は慎重に調整しましょう。

また、寝室の窓に向けて照射すると、自分の睡眠の邪魔になっちゃいます。

定期的なメンテナンスも忘れずに。

電池式の場合は電池切れに注意。

ソーラー式なら、パネルが汚れていないかチェック。

「あれ?最近明るさが弱くなったかも」って感じたら要注意です。

LEDライト、夜の番人としてイタチを寄せ付けません。

暗闇に光る我が家は、イタチにとっては「入りにくそうだな」って思わせる要塞なんです。

光の力で、イタチのいない快適な夜を手に入れましょう。