イタチを見つけたらまず何をすべき?【冷静に状況を観察】パニックにならない、5つの適切な初期対応ステップ

【この記事に書かれてあること】

突然、庭や家の中でイタチを見つけたら、どうしますか?- イタチ発見時は慌てず冷静に対応することが重要

- イタチとの安全な距離を保つことが最優先

- イタチの行動パターンを観察し、適切な対策を講じる

- 写真や動画での記録が今後の対策に役立つ

- 適切な初期対応と継続的な観察でイタチ被害を防止

慌ててしまいそうですよね。

でも、落ち着いて!

イタチとの遭遇は、正しい対応さえ知っていれば怖くありません。

この記事では、イタチを見つけた時の冷静な対処法を5つご紹介します。

安全を確保しながら、イタチの行動を観察し、適切な対策を立てる方法を学びましょう。

イタチ問題の解決への第一歩、一緒に踏み出してみませんか?

【もくじ】

イタチを見つけた時の初期対応と観察のポイント

イタチを見つけたら「まず動かない」冷静な対応を!

イタチを見つけたら、まず動かないことが大切です。慌てて動くと、かえってイタチを刺激してしまう可能性があるからです。

「えっ!イタチだ!」とびっくりしても、その場でじっとしましょう。

急な動きは、イタチにとって脅威と感じられ、攻撃的になる原因になりかねません。

深呼吸をして、心を落ち着かせるのがコツです。

イタチは、人間に危害を加えようとしているわけではありません。

ただ、自分の身を守ろうとしているだけなのです。

だから、こちらが冷静に対応すれば、イタチも落ち着いて行動するはずです。

冷静になったら、次のようなポイントに注目しましょう。

- イタチの位置

- イタチの動きの方向

- イタチの様子(落ち着いているか、興奮しているか)

- 周囲の環境(イタチの逃げ道はあるか)

「よし、落ち着いて状況を把握しよう」という心構えが、安全な対応への第一歩なのです。

イタチの動きと周囲の環境をしっかり「観察」しよう

イタチを見つけたら、その動きと周囲の環境をしっかり観察することが重要です。これにより、適切な対策を立てることができるのです。

まず、イタチの動きに注目しましょう。

ゆっくりと歩いているか、それとも素早く動いているか。

どちらの方向に向かっているのか。

こうした情報は、イタチの行動パターンを理解する手がかりになります。

「イタチがこっちを見ている!」と焦るかもしれませんが、慌てずにイタチの目線の先も確認してください。

食べ物や隠れ場所を探しているのかもしれません。

周囲の環境も重要なポイントです。

イタチの近くに何があるでしょうか。

例えば:

- 隠れやすそうな物(箱や家具など)

- 食べ物の匂いがする場所

- 逃げ道になりそうな隙間や穴

観察は静かに行いましょう。

ガサガサと音を立てたり、キャーキャー騒いだりすると、イタチを驚かせてしまいます。

「しーっ」と静かに、でも注意深く観察することがポイントです。

この観察結果は、後で専門家に相談する際にも役立ちます。

「イタチがどんな様子だったか」「周りの状況はどうだったか」といった具体的な情報があれば、より適切なアドバイスがもらえるでしょう。

イタチが攻撃的な様子を見せたら「ゆっくり後退」を

イタチが攻撃的な様子を見せたら、ゆっくりと後退することが最善の対応です。急な動きは避け、落ち着いて距離を取ることが大切です。

攻撃的なイタチの特徴はこんな感じです。

- 毛を逆立てている

- 歯をむき出しにしている

- 低い唸り声を出している

- じっと人間を見つめている

イタチは自分が危険だと感じると、こうした行動を取るのです。

「うわっ、怖い!」と思っても、決して走って逃げないでください。

急な動きは、イタチにとって脅威と感じられ、追いかけてくる可能性があります。

代わりに、ゆっくりとした動きで後ずさりしましょう。

後退する際のポイントは以下の通りです。

- 目をそらさず、イタチの様子を観察し続ける

- 背中を向けずに、後ろ向きにゆっくり下がる

- 大きな音を立てないよう、そっと移動する

- 安全な場所(建物内や車内)に到達したら、すぐに入る

イタチが去っていく様子を確認するまでは警戒を続けましょう。

イタチは通常、人間を積極的に攻撃しようとはしません。

ただし、角に追い詰められたり、子育て中の巣を脅かされたりすると、防衛本能から攻撃的になることがあります。

だからこそ、お互いの安全のために、適切な距離を保つことが大切なのです。

イタチとの安全距離は「最低3メートル以上」が基本

イタチとの安全な距離は、最低でも3メートル以上を保つことが基本です。この距離があれば、イタチの急な動きにも対応できる余裕が生まれます。

「え?3メートルも必要なの?」と思うかもしれません。

でも、イタチは驚くほど素早く動く動物なんです。

ジャンプ力も優れていて、垂直に1メートル以上跳躍できるんですよ。

だから、十分な距離を取ることが大切なのです。

安全距離を保つことで、次のようなメリットがあります。

- イタチを刺激せずに観察できる

- イタチが攻撃的になっても、すぐに逃げられる

- イタチの全体的な動きを把握しやすい

ドアを閉めれば、物理的な障害物ができて安全性が高まります。

屋外の場合は、周囲の環境を考慮しながら距離を取りましょう。

例えば、木の陰や車の後ろなど、すぐに隠れられる場所を確認しておくといいでしょう。

「もしイタチが近づいてきたら、あそこに逃げよう」という心づもりをしておくのです。

ただし、3メートルはあくまで最低限の距離です。

可能であれば、もっと離れた場所から観察するのが理想的です。

イタチの様子や周囲の状況に応じて、柔軟に対応することが大切です。

安全第一を心がけつつ、イタチの行動をしっかり観察すれば、適切な対策を立てる手がかりが得られるはずです。

屋内でイタチを見つけたら「別室に移動」して様子見を

屋内でイタチを見つけたら、まず別の部屋に移動して様子を見ることが大切です。慌てて追い出そうとするのではなく、落ち着いて対応しましょう。

「えっ!家の中にイタチが!」とパニックになりそうですが、深呼吸をして冷静になりましょう。

イタチも、人間と同じくらい驚いているはずです。

別室に移動する際のポイントは以下の通りです。

- ゆっくりと静かに動く

- イタチのいる部屋のドアをそっと閉める

- 家族や同居人に状況を知らせる

- 窓やドアを開けて、イタチの逃げ道を作る

ドアの隙間や窓から、そっと覗いてみましょう。

イタチがどんな行動をしているか、注意深く見守ります。

「イタチが家具の陰に隠れちゃった!」なんてこともあるかもしれません。

でも、焦らないでください。

イタチは通常、人がいなくなれば自分で出ていこうとします。

もしイタチが長時間部屋に留まっている場合は、次のような対策を考えましょう。

- 部屋の明かりを消して、外を明るくする

- 静かな音楽をかけて、人がいる気配を出す

- イタチの嫌いな匂い(例:ハッカ油)を部屋に置く

ただし、絶対にイタチを追い詰めないことが重要です。

追い詰められたイタチは、防衛本能から攻撃的になる可能性があります。

安全第一で、イタチが自然に出ていくのを待つ姿勢が大切です。

イタチ発見時の安全確保と記録のテクニック

屋外でイタチを見つけたら「建物や車内」に避難を

屋外でイタチを見つけたら、すぐに近くの建物や車内に避難しましょう。これがイタチとの接触を避ける最も安全な方法です。

「えっ!イタチだ!」と驚いても、慌てて走り出さないでください。

イタチは動くものを追いかける習性があるので、急な動きは逆効果なんです。

ゆっくりと、でも確実に安全な場所へ移動しましょう。

建物に入る場合は、ドアをしっかり閉めることを忘れずに。

車に避難する時は、窓を完全に閉めてイタチが入れないようにしてくださいね。

「よし、これで安全」と安心しても、すぐにイタチから目を離さないでください。

安全な場所に移動したら、次のステップに進みましょう:

- 周囲の状況を落ち着いて観察する

- イタチの行動パターンを記録する

- 必要に応じて、家族や近隣に連絡する

でも、角に追い詰められたり、子育て中の巣を脅かされたりすると、防衛本能から攻撃的になることがあるんです。

だからこそ、お互いの安全のために、適切な距離を保つことが大切なんです。

例えば、公園でピクニックをしているときにイタチを見つけたとしましょう。

「わあ!可愛い!」と近づきたくなるかもしれません。

でも、それは危険です。

代わりに、そっと荷物をまとめて、近くのトイレや東屋に移動しましょう。

そこから安全にイタチの様子を観察できますよ。

このように、屋外でイタチを見つけたときは、冷静さを保ちつつ素早く行動することが重要です。

安全第一で、イタチとの適切な距離を保ちながら対応しましょう。

イタチ発見は「家族や同居人」にまず知らせよう

イタチを見つけたら、まず家族や同居人に知らせることが重要です。これにより、みんなで注意を払い、安全を確保することができます。

「イタチを見つけたよ!」と家族に伝えると、最初は驚くかもしれません。

でも、落ち着いて状況を説明しましょう。

パニックにならないよう、冷静に対応することが大切です。

家族や同居人に伝える内容は、次のようなものがあります:

- イタチを見つけた場所と時間

- イタチの大きさや特徴

- イタチの行動(動いていたか、止まっていたかなど)

- 自分が取った行動(避難したか、観察したかなど)

「ねえ、今庭でイタチを見たんだ。体長は30センチくらいで、茶色い毛並みだったよ。ゆっくり動いていて、物置の方に向かっていったんだ。僕はすぐに家の中に入ったんだけど、窓から様子を見ていたんだ。」

こうして情報を共有することで、家族全員がイタチの存在を認識し、適切な対策を立てることができます。

「みんなで力を合わせれば、きっと上手く対処できるはず!」そんな前向きな気持ちで取り組みましょう。

また、ペットを飼っている家庭では特に注意が必要です。

イタチとペットが接触すると、思わぬトラブルになる可能性があります。

ペットの安全も確保しましょう。

家族や同居人に知らせることで、イタチ対策を効果的に進められるんです。

みんなで協力して、安全で快適な生活環境を守りましょう。

イタチの被害が継続なら「近隣住民への通知」も重要

イタチの出没が続く場合、近隣住民への通知も大切です。みんなで情報を共有することで、地域全体でイタチ対策に取り組めるんです。

「ご近所さんに言うのは恥ずかしい...」なんて思わないでくださいね。

イタチの問題は一軒だけの問題ではありません。

むしろ、早めに情報共有することで、被害の拡大を防げるんです。

近隣住民に通知する際のポイントは以下の通りです:

- イタチの目撃情報(日時、場所、頻度など)

- 被害の状況(もしあれば)

- 取っている対策

- 協力のお願い(餌となるものを外に置かない、など)

「すみません、最近うちの庭でイタチを見かけるんです。夕方頃によく現れて、ゴミ袋を荒らすこともあるんです。私たちは餌になりそうなものを外に置かないようにしているんですが、みなさんもご協力いただけると助かります。」

地域の掲示板や回覧板を活用するのも良いアイデアです。

「みんなで力を合わせれば、きっとイタチ問題も解決できる!」そんな前向きな気持ちで、地域ぐるみの対策を呼びかけましょう。

ただし、イタチを害獣扱いしすぎないよう注意しましょう。

イタチも生態系の一部です。

人間とイタチが共存できる方法を探るという姿勢が大切です。

近隣住民と情報を共有することで、イタチ対策の効果が何倍にも高まります。

みんなで協力して、安全で快適な地域づくりを目指しましょう。

イタチの写真撮影は「フラッシュ禁止」で静かに

イタチの写真を撮る際は、フラッシュを使わず、できるだけ静かに撮影しましょう。これがイタチを驚かせず、安全に記録を残すコツです。

「せっかく見つけたイタチ、写真に収めたい!」そう思うのは自然なことです。

でも、急に明るい光が走ったり、大きな音がしたりすると、イタチは驚いて逃げてしまうかもしれません。

最悪の場合、驚いたイタチが攻撃的になる可能性もあるんです。

イタチの写真をうまく撮るためのポイントをご紹介します:

- スマートフォンやカメラのフラッシュをオフにする

- シャッター音も消す(スマートフォンならマナーモードに)

- できるだけズーム機能を使い、離れた場所から撮影する

- 急な動きを避け、ゆっくりとカメラを構える

- 連写機能を使って、複数枚撮影する

「わあ、チャンス!」と思っても、急にスマートフォンを取り出さないでくださいね。

そっとポケットからスマートフォンを取り出し、静かにカメラアプリを起動します。

フラッシュがオフになっていることを確認し、ゆっくりとイタチに向けます。

そして、息を止めてシャッターを切るんです。

撮影した写真は、イタチ対策に役立つ貴重な資料になります。

イタチの大きさ、毛色、行動パターンなどが分かれば、適切な対策を立てやすくなるんです。

ただし、写真撮影に夢中になりすぎて、自分の安全を忘れないことが大切です。

イタチとの安全な距離(最低3メートル以上)を常に保ちましょう。

このように、フラッシュを使わず静かに撮影することで、イタチの自然な姿を記録でき、同時に安全も確保できるんです。

上手な撮影で、イタチ対策に役立つ情報を集めましょう。

記録した写真は「専門家相談や対策効果確認」に活用

イタチの写真や動画は、専門家への相談や対策の効果確認に大いに役立ちます。これらの記録を上手に活用することで、より効果的なイタチ対策が可能になるんです。

「せっかく撮った写真、どう使えばいいの?」そう思う方も多いかもしれません。

実は、この記録には様々な使い道があるんです。

記録した写真や動画の活用方法をいくつかご紹介します:

- イタチの種類や大きさの特定

- イタチの行動パターンの分析

- 侵入経路の推測

- 対策前後の比較による効果確認

- 近隣住民への情報提供

「ほら、この写真を見て。イタチがフェンスの隙間から入ってきているみたいなんだ。この隙間をふさげば、侵入を防げるかもしれないね。」

また、対策を施す前と後で写真を比較することで、その効果を視覚的に確認できます。

「前はイタチがよく現れていたこの場所、対策後は全く姿を見なくなったね。やっぱり効果があったみたい!」

ただし、写真や動画を扱う際は、イタチのプライバシーにも配慮しましょう。

公の場で写真を共有する際は、イタチの生息地が特定されないよう注意が必要です。

記録を活用することで、イタチとの付き合い方がどんどん上手くなっていきます。

「よし、この写真を参考に、もっと効果的な対策を考えよう!」そんな前向きな気持ちで、イタチ対策に取り組んでみてください。

写真や動画という客観的な記録があれば、イタチ問題への理解が深まり、より適切な対応ができるようになるんです。

大切な記録を上手に活用して、人間とイタチの共生を目指しましょう。

イタチ対策の効果的な方法と注意点

イタチ対策は「即座の行動よりも観察」が効果的

イタチ対策では、すぐに行動を起こすよりも、まずはじっくり観察することが大切です。これにより、イタチの行動パターンを把握し、より効果的な対策を立てることができるんです。

「え?観察だけでいいの?」と思われるかもしれません。

でも、慌てて行動を起こすより、冷静に状況を見極める方が賢明なんです。

イタチは賢い動物ですから、その習性を理解することが対策の第一歩なんですよ。

観察のポイントは以下の通りです:

- イタチの出没時間帯

- よく通る経路

- 好んで滞在する場所

- 食べ物を探す様子

- 周囲の環境との関わり方

観察を通じて得られた情報は、対策を立てる上で非常に役立ちます。

「ああ、あそこが侵入口かもしれない」「この時間帯に要注意だな」といった具合に、ピンポイントで効果的な対策が可能になるんです。

ただし、観察中も安全には十分気をつけましょう。

イタチとの距離は最低3メートル以上保つようにしてください。

「よし、もっと近くで見てやろう」なんて考えは危険です。

長期的に見れば、観察に基づいた対策の方が即効性のある対策よりも効果的なんです。

じっくり腰を据えて、イタチの行動を理解することが、最終的には最短の解決への道となるんです。

忍耐強く観察を続けることで、イタチとの上手な付き合い方が見えてくるはずです。

昼と夜のイタチ対応の違い「昼は観察、夜は慎重に」

イタチ対策は、昼と夜で異なるアプローチが必要です。昼間は主に観察に重点を置き、夜間はより慎重な安全確保が求められます。

「えっ、昼と夜で違うの?」と驚かれるかもしれません。

でも、イタチの行動パターンは時間帯によって大きく変わるんです。

これを理解することで、より効果的な対策が可能になります。

昼間のイタチ対応のポイントは以下の通りです:

- イタチの隠れ場所を探す

- 侵入経路を特定する

- 庭や家の周りの環境を確認する

- 他の動物との関わりを観察する

- 外出時は懐中電灯を必ず携帯する

- 突然の動きを避け、ゆっくり行動する

- 音や光でイタチを驚かせないよう注意する

- 家族や同居人に自分の行動を知らせておく

夜になったら「昼間見たあの場所には近づかないようにしよう」と気をつけるわけです。

夜間は特に注意が必要です。

イタチは夜行性なので、活発に活動する時間帯なんです。

「暗いから大丈夫だろう」なんて油断は禁物です。

ただし、昼夜問わずイタチとの直接的な接触は避けるべきです。

観察や対策はあくまでも安全な距離を保って行いましょう。

このように、昼と夜でアプローチを変えることで、より効果的かつ安全なイタチ対策が可能になります。

時間帯に応じた適切な対応で、イタチ問題を上手に解決していきましょう。

休日と平日のイタチ対策「時間の使い方」に注目

イタチ対策は、休日と平日で時間の使い方を変えることが効果的です。休日はじっくり観察や対策に時間を割き、平日は短時間でも効率的な対応を心がけましょう。

「え?休日と平日で違うの?」と思われるかもしれません。

でも、生活リズムの違いを考えると、アプローチを変えた方が効果的なんです。

休日のイタチ対策では、次のようなことに時間を使えます:

- 長時間の観察で詳細な行動パターンを把握

- 家の周りの点検と補修作業

- 庭の環境整備(餌になりそうなものの撤去など)

- 近隣住民との情報交換

- 長期的な対策計画の立案

- 出勤前後の簡単な見回り

- イタチよけスプレーの散布

- ゴミ出しの際の注意深い観察

- 夜間の短時間モニタリング

平日は「朝のゴミ出しの時に、ちょっと周りを見てみよう」といった具合に、日常の中で短時間の対策を行うんです。

ただし、休日だからといってイタチに近づきすぎないよう注意しましょう。

十分な距離を保ちながら、安全に観察や対策を行うことが大切です。

「平日は時間がないから何もできない…」なんて諦めないでくださいね。

短時間でもコツコツと対策を続けることで、イタチ問題の解決に近づけるんです。

このように、休日と平日で時間の使い方を工夫することで、より効果的なイタチ対策が可能になります。

生活リズムに合わせた柔軟な対応で、イタチとの上手な付き合い方を見つけていきましょう。

イタチ対策の裏技「ハッカ油スプレー」で撃退!

イタチ対策の裏技として、ハッカ油スプレーが非常に効果的です。イタチの嫌いな匂いを利用して、自然に撃退することができるんです。

「え?ハッカ油でイタチが逃げるの?」と驚く方も多いかもしれません。

でも、イタチは強い香りが苦手なんです。

特に、ハッカ油の清涼感のある香りは、イタチにとって居心地の悪い環境を作り出すんですよ。

ハッカ油スプレーの作り方と使用方法は以下の通りです:

- ハッカ油を水で20倍に薄める

- 薄めた液体をスプレーボトルに入れる

- イタチの侵入経路や好む場所に吹きかける

- 2〜3日おきに散布を繰り返す

すると、イタチは「うわ、この匂い苦手!」と感じて、その場所を避けるようになるんです。

ハッカ油スプレーの利点は、人や他の動物にとって安全なことです。

「虫除けスプレーみたいに、人体に悪影響はないのかな?」なんて心配する必要はありません。

むしろ、さわやかな香りで気分転換にもなりますよ。

ただし、直接イタチに吹きかけるのは絶対にNGです。

あくまでも環境に散布して、間接的に効果を発揮させましょう。

また、ハッカ油は強い香りなので、家の中で使う場合は換気に気をつけてくださいね。

「部屋中ハッカの香りでクラクラしちゃった」なんてことにならないよう注意しましょう。

このハッカ油スプレー、実は多目的に使えるんです。

イタチ対策だけでなく、虫よけや消臭効果もあるんですよ。

「一石二鳥、いや一石三鳥だな」なんて、使い道を見つけるのも楽しいかもしれません。

自然の力を利用したこの方法で、イタチとの平和的な共存を目指しましょう。

簡単で効果的なハッカ油スプレー、ぜひ試してみてくださいね。

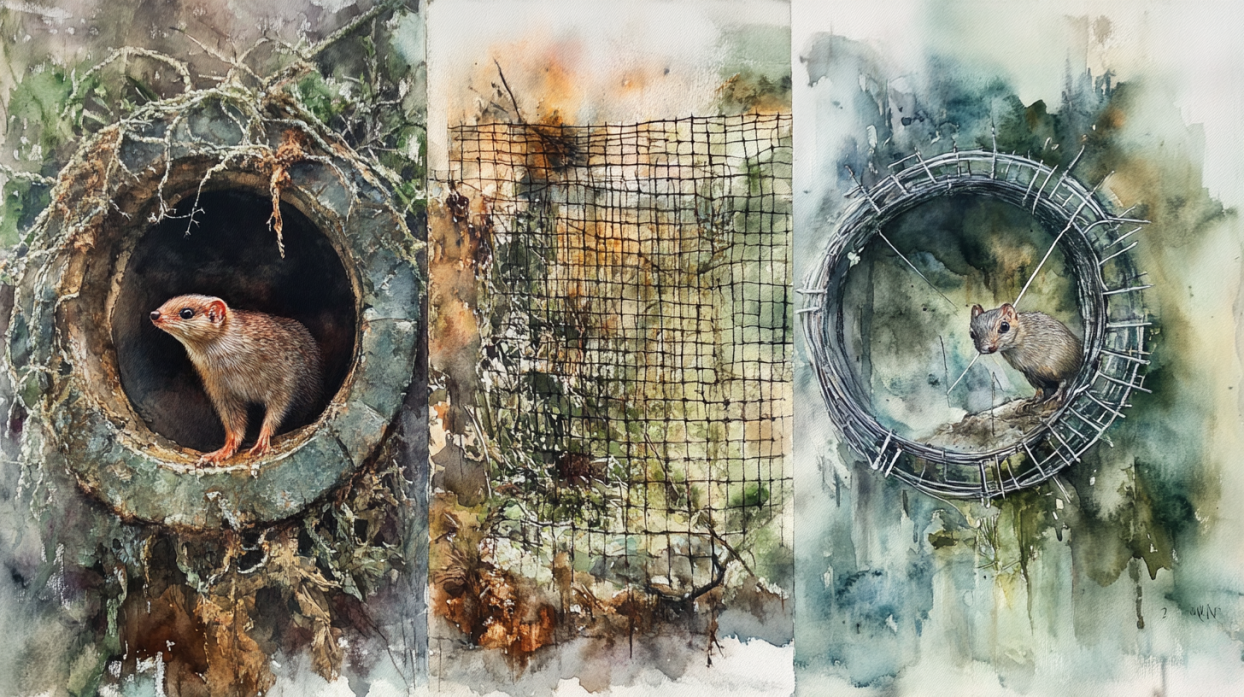

イタチ侵入防止に「ワイヤーメッシュ」で隙間封鎖

イタチの侵入を防ぐ効果的な方法として、ワイヤーメッシュによる隙間封鎖があります。小さな隙間も確実に塞ぐことで、イタチの家屋侵入を防げるんです。

「ワイヤーメッシュって何?」と思う方もいるかもしれません。

簡単に言えば、金属の網のことです。

目の細かい網を使うことで、イタチが通れないようにするんです。

ワイヤーメッシュを使った隙間封鎖の手順は以下の通りです:

- 家の周りの隙間を丁寧にチェック

- 5ミリ以上の隙間を見つけたら要注意

- 隙間の大きさに合わせてワイヤーメッシュを切る

- ホッチキスや釘でしっかり固定

- 定期的に破損がないか点検する

するとイタチは「うーん、ここから入れないや」とあきらめざるを得ないんです。

ワイヤーメッシュの良いところは、見た目もそれほど悪くならないこと。

「がっちり守りたいけど、家の外観も気になるな…」という方にもおすすめです。

ただし、ワイヤーメッシュの端が鋭くなっている場合があるので、取り扱いには注意が必要です。

軍手をして作業を行い、けがをしないよう気をつけましょう。

また、ワイヤーメッシュを取り付ける際は、家の通気性を損なわないよう注意が必要です。

「よし、完璧に塞いだぞ!」と思っても、換気ができなくなっては本末転倒ですからね。

このワイヤーメッシュ、実はイタチ対策以外にも使えるんです。

小さな害虫の侵入防止にも効果があるんですよ。

「一石二鳥だな」なんて、うれしくなりますよね。

自分でできる家の補強、それがワイヤーメッシュによる隙間封鎖なんです。

少し手間はかかりますが、確実にイタチの侵入を防ぐことができます。

ぜひ、お家の防衛線として活用してみてくださいね。