イタチの耳の構造はどうなってる?【小さくて丸い形状】高度な聴覚能力を持つイタチの耳の秘密を5つのポイントで紹介

【この記事に書かれてあること】

イタチの小さな耳、実はすごい能力の宝庫なんです!- イタチの耳は小さくて丸い形状が特徴

- イタチの聴覚範囲は100Hz〜45kHzと広範囲

- イタチの耳はわずかに動くことが可能

- イタチの耳の構造を理解し効果的な対策に活用

- イタチの聴覚能力は他の動物と大きく異なる

一見、何の変哲もない耳に見えますが、その構造と機能を知ると、驚きの連続。

体長の2〜3%しかない小さな耳で、人間の2倍以上の高周波音まで聞こえちゃうんです。

しかも、水中でも音をキャッチ!

この特殊な能力を理解すれば、イタチ対策もぐっと効果的になります。

イタチの耳の秘密を知って、賢く対策を立てましょう。

さあ、イタチの耳の不思議な世界へ、一緒に耳を傾けてみませんか?

【もくじ】

イタチの耳の構造と特徴

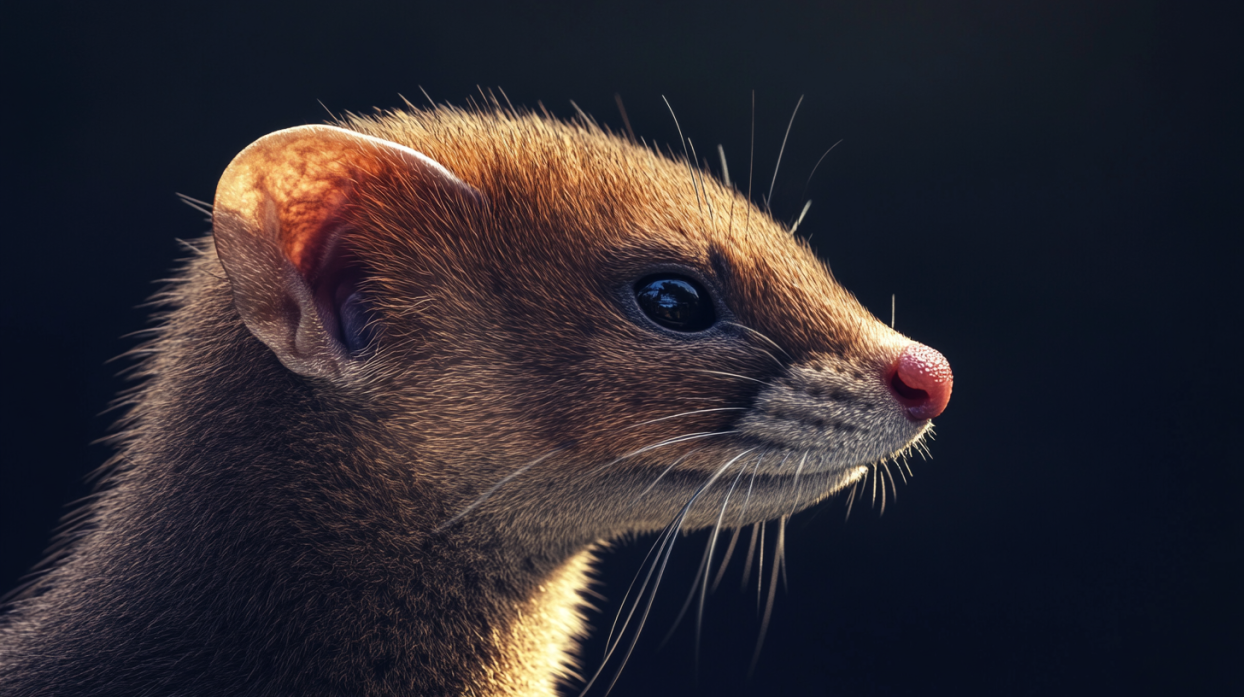

イタチの耳は「小さくて丸い形状」が特徴!

イタチの耳は、まるでコインのような小さくて丸い形をしています。「えっ、そんなに小さいの?」と驚く方も多いかもしれません。

実は、この独特の形状には重要な役割があるんです。

イタチは細い穴や草むらの中をスイスイと移動する必要があります。

そんなときに、大きな耳だとひっかかってしまうかもしれません。

でも、小さくて丸い耳なら、スムーズに進めるというわけ。

イタチの耳は、頭の両側にほとんど埋もれているように見えます。

これは、まるで耳が頭の一部になっているようなものです。

「ねこやきつねの耳とは全然違うんだな」と思いませんか?

この特徴的な形状は、イタチの生活スタイルにぴったりなんです。

例えば:

- 狭い穴をスムーズに通れる

- 草むらを素早く移動できる

- 風の抵抗を受けにくい

- 目立たないので、敵に見つかりにくい

小さくて丸い形状が、イタチの素早い動きや隠れる能力を助けているんですね。

「なるほど、イタチの耳はすごく賢い設計になっているんだ!」と感心してしまいます。

イタチの耳の大きさは「体長の2〜3%程度」

イタチの耳って、実はとってもちっちゃいんです。なんと、体長の2〜3%程度しかないんですよ。

「えっ、そんなに小さいの?」って思いませんか?

例えば、体長30cmのイタチだと、耳の大きさは約6〜9mmくらい。

まるで小さなボタンみたいな感じです。

人間の耳と比べると、本当に小さいですよね。

この小ささには、いくつかの理由があります:

- 頭部の大きさとのバランス:イタチの頭は全体的に小さいので、耳も小さくなっています

- 効率的な動き:小さな耳は動きの邪魔になりにくいんです

- 体温調節:小さな耳は熱を逃がしにくく、寒い環境でも体温を保ちやすいんです

- 隠れやすさ:小さな耳は目立ちにくく、敵から身を守るのに役立ちます

赤ちゃんイタチの時は体に比べてちょっと大きめで、大人になるにつれて体全体とのバランスが取れてくるんです。

「オスとメスで耳の大きさに違いはあるの?」って思う人もいるかもしれませんが、実はほとんど差がないんです。

イタチの世界では、耳の大きさに男女差はないというわけ。

イタチの小さな耳を見ると、「こんな小さな耳でちゃんと音が聞こえるのかな?」って心配になっちゃいますよね。

でも、安心してください。

次は、そんな小さな耳がどんなすごい能力を持っているのか、お話ししますね。

イタチの聴覚範囲は「100Hz〜45kHz」と広範囲!

イタチの耳は小さいのに、聞こえる音の範囲がめちゃくちゃ広いんです。なんと、100Hzから45kHzまでの音を聞き取れるんですよ。

「えっ、そんなにすごいの?」って驚いちゃいますよね。

人間の聴覚範囲が20Hzから20kHzくらいだということを考えると、イタチの聴覚能力がどれだけすごいかわかります。

特に高い音の聞き取りは人間をはるかに超えているんです。

イタチの広い聴覚範囲には、いくつかの重要な役割があります:

- 小さな獲物の発見:ネズミなどの小動物の動きを素早くキャッチできます

- 危険の察知:遠くの捕食者の足音や動きを早めに感知できます

- コミュニケーション:仲間との複雑な音声交換が可能です

- 環境の把握:周囲の状況を音で詳しく理解できます

「まるでスーパーヒーローみたい!」って思いませんか?

さらに驚くべきことに、イタチの聴覚は水中でも機能します。

水面下約1メートルの深さまでの音を捉えることができるんです。

「ピチャッ」という小さな水音も聞き逃しません。

この優れた聴覚能力は、イタチの生存に欠かせないものなんです。

でも、この能力を知ると、イタチ対策にも役立ちそうですよね。

例えば、イタチが嫌がる高周波音を使った撃退方法なんかも考えられそうです。

イタチの耳は「わずかに動く」ことが可能

イタチの耳は小さくて目立たないけど、実はちょっとだけ動かせるんです。「えっ、そんなことできるの?」って思いませんか?

この「わずかな動き」が、イタチの聴覚能力をさらにパワーアップさせているんです。

耳を動かすことで、音の方向をより正確に特定できるんですよ。

まるで、小さなレーダーみたいですね。

イタチの耳の動きには、いくつかの特徴があります:

- 微細な調整:音源の方向に合わせて、ほんの少し角度を変えられます

- 素早い反応:危険を感じたら、一瞬で耳の向きを変えられます

- 感情表現:気分によって耳の向きが変わることもあります

- 注意の集中:興味のある音に耳を向けることができます

例えば、警戒しているときは耳を後ろに倒します。

逆に、何か興味を持ったものがあると、耳を前に向けるんです。

「まるで犬や猫みたいだね」って思いませんか?

この耳の動きを制御しているのは、「耳介筋」と呼ばれる小さな筋肉群なんです。

これらの筋肉が協調して動くことで、イタチは耳をピコピコと動かせるんです。

イタチの耳の動きを観察すると、その子の気持ちがわかるかもしれませんね。

警戒しているのか、リラックスしているのか、それとも何かに興味を持っているのか。

耳の動きを見れば、ちょっとだけイタチの心が読めるかも。

「イタチの気持ちがわかるなんて、なんだかスペシャルな気分!」って思いませんか?

イタチの耳の構造に注目!「逆効果な対策」に要注意

イタチの耳の構造を知ると、「この知識を使ってイタチを追い払えるかも!」って思いますよね。でも、ちょっと待って!

イタチの耳の特徴を考慮せずに対策すると、逆効果になっちゃうことがあるんです。

例えば、こんな対策は要注意です:

- 大音量の音楽を流す:イタチの繊細な耳を刺激して、ストレスを与えてしまいます

- 低すぎる周波数の音を使う:イタチには聞こえにくく、効果が薄いです

- 単一の音源だけを使う:イタチはすぐに慣れてしまい、効果が長続きしません

- 人間に聞こえる音だけを使う:イタチの広い聴覚範囲を活かせていません

「えっ、そんな逆効果なことになっちゃうの?」って驚きますよね。

じゃあ、どうすればいいの?

イタチの耳の特徴を活かした効果的な対策もあるんです。

例えば:

- 45kHz以上の超音波装置を使う:人間には聞こえないけど、イタチには効果的

- 複数の音源を組み合わせる:イタチを混乱させる効果があります

- 天敵の鳴き声を再生する:イタチの警戒心を刺激します

- 不規則な間隔で音を鳴らす:慣れを防ぎます

「なるほど、イタチの特徴を知ることが大切なんだね」って感じませんか?

イタチの耳の構造を理解すると、より人道的で効果的な対策が取れるんです。

イタチにも優しく、でも自分の生活も守る。

そんなバランスの取れた対策ができるようになりますよ。

イタチの耳の機能と生態への影響

イタチvsネコ!聴覚能力の違いに驚き

イタチとネコの聴覚能力には、驚くべき違いがあるんです。「えっ、そんなに違うの?」って思いますよね。

まず、イタチの耳はネコよりも小さいんです。

でも、小さいからって聞こえが悪いわけじゃないんですよ。

むしろ、イタチは高周波音の聞き取りに特化しているんです。

具体的にどれくらい違うのか、比べてみましょう:

- イタチ:100Hz〜45kHzの音が聞こえる

- ネコ:45Hz〜64kHzの音が聞こえる

でも、これってどういう意味があるんでしょうか?

実は、この違いがイタチとネコの生活スタイルにぴったり合っているんです。

イタチは小さな獲物を追いかけるのが得意。

だから、ネズミなどの小動物が出す高い音をよく聞き取れるんです。

一方、ネコはもっと幅広い獲物を狙うので、より広い範囲の音を聞き取れるようになっているんです。

面白いのは、イタチの方が静かな環境での音の聞き取りに長けているんです。

例えば、イタチは30メートル先の小動物の動きを聞き取れるんです。

「すごい!まるで超能力みたい!」って思いませんか?

この能力の違いは、イタチ対策を考える上でとても重要なんです。

ネコ用の音声装置では、イタチにはあまり効果がないかもしれません。

イタチの聴覚に合わせた、もっと高い周波数の音を使う必要があるんです。

イタチとネコ、同じ肉食動物でも、こんなに聴覚が違うなんて面白いですよね。

「動物の世界って、まだまだ知らないことがたくさんありそう!」っていう気持ちになりませんか?

イタチvsネズミ!低周波音の聞き取りに差

イタチとネズミ、どっちの耳が優秀だと思いますか?実は、低周波音の聞き取りに大きな差があるんです。

「えっ、イタチの方が優れているの?」って驚く人も多いかも。

まず、イタチとネズミの聴覚範囲を比べてみましょう:

- イタチ:100Hz〜45kHzの音が聞こえる

- ネズミ:1kHz〜100kHzの音が聞こえる

でも、ここで重要なのは低周波音なんです。

イタチは100Hzという、とても低い音まで聞こえるんです。

これって、地面を伝わる振動や、地中にいる生き物の動きを感じ取れるってこと。

まるで地面に耳をつけているみたいですね。

一方、ネズミは1kHzより低い音は聞こえにくいんです。

つまり、イタチはネズミよりも地中の音をよく聞き取れるんです。

「なるほど、だからイタチはネズミを上手に捕まえられるんだ!」って納得しちゃいますね。

この能力の差は、イタチとネズミの生態にぴったり合っているんです:

- イタチ:地中や草むらの中の獲物を探すのが得意

- ネズミ:周りの危険を素早く察知するのが得意

イタチは地中のネズミの動きを聞き取って、ピンポイントで狙いを定められるんです。

「ゾクッとするけど、自然界ってすごいな」って思いませんか?

この知識は、イタチ対策にも活かせるんです。

例えば、低周波音を使ってイタチを混乱させたり、逆に高周波音でネズミを追い払ったりできるかもしれません。

イタチとネズミ、耳の能力の違いがこんなにもはっきりしているなんて、驚きですよね。

「自然界の不思議、まだまだありそう!」って感じませんか?

イタチvs人間!高周波音聴取能力に大きな差

イタチと人間の耳、どっちがいい耳を持っていると思いますか?実は、高周波音の聴取能力に驚くほどの差があるんです。

「えっ、そんなに違うの?」って思いますよね。

まずは、イタチと人間の聴覚範囲を比べてみましょう:

- イタチ:100Hz〜45kHzの音が聞こえる

- 人間:20Hz〜20kHzの音が聞こえる

イタチは人間の2倍以上の高い音まで聞こえちゃうんです。

「すごい!イタチってスーパー聴覚の持ち主じゃん!」って驚きませんか?

この差は、実生活でどんな影響があるのでしょうか?

例えば:

- イタチ:電子機器の高周波ノイズを感じ取れる

- 人間:そんな高い音は全く聞こえない

「イタチからみたら、人間の世界ってうるさいのかな?」なんて考えちゃいますね。

この能力の差は、イタチ対策を考える上でとても重要なんです。

例えば:

- 人間には聞こえない高周波音で、イタチを追い払える

- イタチの嫌がる音を使っても、人間の生活に影響がない

- 電子機器の高周波ノイズを利用して、イタチを寄せ付けない環境を作れる

若い人ほど高い音が聞こえやすく、年を取るにつれて聞こえにくくなります。

「そういえば、昔は聞こえた音が今は聞こえないな」って経験ありませんか?

イタチと人間、高周波音の聴取能力にこんなに大きな差があるなんて、驚きですよね。

「自然界の不思議、まだまだ勉強することがありそう!」って思いませんか?

この知識を活かして、より効果的なイタチ対策を考えてみるのも面白そうです。

イタチの耳の動きと「警戒心」の関係性に注目

イタチの耳の動きって、実は意外と多くのことを教えてくれるんです。「えっ、耳の動きだけでそんなにわかるの?」って思いますよね。

イタチの耳は、その気分や状態によって微妙に動くんです。

まるで、イタチの気持ちを表す小さな旗みたいなもの。

この動きを読み取れれば、イタチの「警戒心」がわかっちゃうんです。

具体的にどんな動きがあるのか、見てみましょう:

- 耳を後ろに倒す:警戒している証拠

- 耳を前に向ける:何かに興味を持っている

- 耳をピクピク動かす:周囲の音に注意を払っている

- 耳を立てる:驚いている、または何か異変を感じている

この耳の動きは、イタチの警戒心のバロメーターなんです。

例えば、イタチが家に侵入しようとしているとき、もし何か不安を感じたら、すぐに耳を後ろに倒すんです。

「あ、このイタチ、警戒してる!」ってわかるわけです。

面白いのは、この耳の動きがイタチの行動を予測する手がかりになるってこと。

耳が前を向いているイタチは、何かに興味を持っているので、その方向に動く可能性が高いんです。

「まるで、イタチの次の一手が読めちゃうみたい!」って思いませんか?

この知識は、イタチ対策にも活かせるんです。

例えば:

- イタチが警戒している様子なら、追い払いやすい

- 興味を持っている方向に、忌避剤を置くと効果的

- 耳の動きを観察して、イタチの習性や好みを知る

「イタチの気持ち、ちょっとわかった気がする!」なんて、新しい発見があるかもしれません。

イタチの耳の動きと警戒心の関係、意外と奥が深いんです。

この小さな動きに注目することで、イタチとの付き合い方が変わるかもしれませんよ。

「自然界の小さな秘密、もっと知りたくなっちゃった!」そんな気持ちになりませんか?

イタチの水中聴覚!「最大1m深さ」まで音を捉える

イタチの耳って、水の中でも驚くほど優秀なんです。なんと、水面下1メートルの深さまでの音を捉えられるんですよ。

「えっ、イタチって泳げるの?」って驚く人もいるかもしれませんね。

実は、イタチは結構な泳ぎの達人なんです。

最大で500メートル以上も泳げちゃうんですよ。

そして、その泳ぎの才能を支えているのが、この優れた水中聴覚なんです。

水中でのイタチの聴覚能力、具体的にどんなものなのか見てみましょう:

- 水面下1メートルまでの音を聞き取れる

- 魚の動きを音で感知できる

- 水中の危険(大きな魚や水流の変化など)を察知できる

- 岸辺や水底の様子を音で把握できる

この能力があるからこそ、イタチは水辺での狩りが得意なんです。

小魚やカエル、水生昆虫なんかを、音を頼りに正確に捕まえられるんです。

「なるほど、だからイタチは池や小川の近くでよく見かけるんだ!」って納得しちゃいますね。

面白いのは、この水中聴覚がイタチの生活圏を広げているってこと。

川や池を越えて移動できるから、より広い範囲で活動できるんです。

「イタチって、陸上だけじゃなくて水中世界も制覇しちゃってるんだ!」って感心しちゃいます。

この知識は、イタチ対策を考える上でも重要なんです。

例えば:

- 庭の池にイタチ除けの装置を設置する

- 水辺付近に忌避剤を置く

- 魚や水生生物を飼っている場合は、特に注意が必要

「自然界のバランス、本当に絶妙だな」って感じませんか?

イタチの水中での能力、意外と知られていないけど、すごく興味深いですよね。

「まだまだ知らないイタチの秘密、いっぱいありそう!」そんな好奇心をくすぐられちゃいませんか?

イタチの耳を利用した効果的な対策方法

45kHz以上の「超音波装置」でイタチを撃退!

イタチ対策の切り札、それが45kHz以上の超音波装置なんです。「えっ、そんな音、人間には聞こえないよね?」って思いますよね。

そうなんです。

だからこそ効果的なんです!

イタチの耳は、人間の耳よりもずっと高い音まで聞こえるんです。

具体的には、45kHzまでの音を聞き取れるんです。

これって、人間の聞こえる範囲(約20kHzまで)の2倍以上なんですよ。

「すごい!イタチってスーパー聴覚の持ち主だったんだ!」って驚きませんか?

この超音波装置、どんな仕組みで効果を発揮するのでしょうか?

- イタチにとって不快な高周波音を出す

- 人間には聞こえないので生活に支障がない

- 24時間稼働させることができる

- 電気代も比較的安い

イタチが侵入しそうな場所に設置するだけ。

例えば、屋根裏や床下の入り口付近、庭の境界線沿いなどがおすすめです。

ただし、注意点もあります。

「よーし、これで完璧!」って思わないでくださいね。

イタチは賢い動物なので、同じ音に長期間さらされると慣れてしまう可能性があるんです。

そのため、定期的に装置の位置を変えたり、他の対策と組み合わせたりするのがコツです。

「でも、近所の動物たちに影響はないの?」って心配になりますよね。

確かに、犬や猫も高い音が聞こえます。

でも、多くの超音波装置は、ペットに影響が出にくいよう調整されているんです。

それでも心配な場合は、獣医さんに相談してみるのもいいかもしれません。

超音波装置、イタチ対策の強い味方になりそうですね。

「これで夜も安心して眠れそう!」そんな期待が膨らんでくるのではないでしょうか。

低周波音で「地面や壁面に振動」を与える効果

イタチ撃退の意外な武器、それが低周波音なんです。「えっ、さっきの超音波とは逆じゃない?」って思いますよね。

実は、イタチの耳は低い音にも敏感なんです。

低周波音を使った対策の特徴は、地面や壁面に振動を与えることです。

イタチはこの振動をとても不快に感じるんです。

まるで、地震が起きているような感覚かもしれません。

「そりゃあ、落ち着いていられないよね」って想像できますよね。

この方法、どんな仕組みで効果を発揮するのでしょうか?

- イタチの足裏から不快な振動を伝える

- イタチの安心感を奪い、その場所を避けるようになる

- 人間にはほとんど感じない程度の振動なので生活に支障がない

- 広い範囲をカバーできる

庭の周囲や、イタチが侵入しそうな場所の近くがおすすめです。

ただし、この方法にも注意点があります。

強すぎる振動は、建物の構造に影響を与える可能性があるんです。

「うわっ、イタチ対策のつもりが家が傾いちゃった!」なんてことにならないよう、適切な強さで使用することが大切です。

また、低周波音は人間にも影響を与える可能性があります。

長時間の使用で気分が悪くなったり、頭痛がしたりする人もいるんです。

「えっ、それじゃあ使えないじゃん」って思うかもしれません。

でも大丈夫。

多くの製品は人体に影響が出にくいよう調整されているんです。

それでも心配な場合は、使用時間を限定したり、他の対策と組み合わせたりするのがいいでしょう。

「よし、イタチ対策はバランスが大切なんだな」って感じませんか?

低周波音による振動、イタチにとっては目に見えない不快な壁。

この方法で、イタチを優しく、でもしっかりと遠ざけることができそうですね。

イタチの警戒心を煽る「動く影の投影」テクニック

イタチ撃退の秘策、それが「動く影の投影」なんです。「えっ、影で追い払えるの?」って驚きますよね。

実は、イタチの警戒心を上手に利用した方法なんです。

イタチは、動く影にとても敏感なんです。

特に、上空から迫ってくるような影に対しては、本能的に危険を感じるんです。

これって、空飛ぶ捕食者からの攻撃を避けるための本能なんですね。

「なるほど、イタチも用心深い動物なんだ」って思いませんか?

この方法、どんな仕組みで効果を発揮するのでしょうか?

- イタチの本能的な恐怖心を刺激する

- 実際の危険はないので、人道的な方法と言える

- 電気代が安く、長期間使用できる

- 設置が簡単で、誰でも手軽に試せる

動く影を作り出す専用の投影機を、イタチが現れそうな場所に向けて設置するだけ。

庭や駐車場、家の周りなどがおすすめです。

ただし、この方法にも注意点があります。

長期間同じパターンの影を投影し続けると、イタチが慣れてしまう可能性があるんです。

「えっ、イタチってそんなに賢いの?」って思いますよね。

そうなんです、イタチは学習能力が高い動物なんです。

そのため、影のパターンを時々変えたり、他の対策と組み合わせたりするのがコツです。

例えば、動く影と音を組み合わせると、より効果的かもしれません。

「よし、イタチ対策は頭を使わなきゃ!」って感じませんか?

また、夜間に強い光を投影することで、近所の方に迷惑をかける可能性もあります。

使用する際は、光の強さや方向に気を付けましょう。

「ご近所トラブルは絶対避けたいもんね」って思いますよね。

動く影の投影、イタチにとっては目に見える脅威。

この方法で、イタチを怖がらせずに、でもしっかりと遠ざけることができそうですね。

「自然の摂理を利用した賢い対策だな」って感心しちゃいませんか?

複数の音源で「イタチを混乱」させる新戦略

イタチ対策の新しい戦略、それが「複数の音源でイタチを混乱させる」方法なんです。「えっ、混乱させるの?それって大丈夫なの?」って思いますよね。

でも安心してください。

これは、イタチの優れた聴覚を逆手に取った賢い方法なんです。

イタチは、音の方向を正確に把握する能力がとても高いんです。

でも、あちこちから異なる音が聞こえてくると、どうしていいか分からなくなっちゃうんです。

まるで、人間が騒がしい場所にいるときのような感じかもしれません。

「そうか、イタチだって混乱しちゃうんだ」って思いませんか?

この方法、どんな仕組みで効果を発揮するのでしょうか?

- イタチの方向感覚を狂わせる

- 不安や警戒心を引き起こす

- 長期滞在を避けるようイタチを促す

- 物理的な危害を加えないので、人道的な方法と言える

それぞれのスピーカーから、少しずつ異なる音を出すんです。

例えば、イタチの天敵の鳴き声や、不快な高周波音などを組み合わせるのがおすすめです。

ただし、この方法にも注意点があります。

音が大きすぎたり、夜間に使用したりすると、ご近所さんに迷惑をかける可能性があるんです。

「そりゃそうだよね、人間だって眠れなくなっちゃうもんね」って思いますよね。

そのため、音量や使用時間には十分注意が必要です。

また、ペットを飼っている家庭では、ペットへの影響も考慮しなければいけません。

「うちの犬や猫も混乱しちゃわないかな」って心配になるかもしれませんね。

でも大丈夫。

多くの製品は、ペットに影響が出にくいよう調整されているんです。

それでも心配な場合は、獣医さんに相談してみるのもいいでしょう。

複数の音源を使ったこの方法、イタチにとっては頭の中がグルグルする不思議な空間。

この戦略で、イタチを優しく、でもしっかりと遠ざけることができそうですね。

「音で作る見えない迷路か、面白いアイデアだな」って感じませんか?

イタチ撃退に「砂利の歩行音」を活用する方法

イタチ対策の意外な味方、それが「砂利の歩行音」なんです。「えっ、そんな簡単なもので効果があるの?」って思いますよね。

でも、これがかなり効果的なんです。

イタチは、とても敏感な聴覚を持っています。

特に、カサカサ、ジャリジャリといった不規則な音に対して警戒心を示すんです。

砂利を踏んだときの音は、まさにそんな不規則な音の代表格。

イタチにとっては、「誰かが近づいてきた!」という警告音のように感じるんです。

この方法、どんな仕組みで効果を発揮するのでしょうか?

- イタチの警戒心を刺激する

- 自然な音なので、長期的に効果が持続する

- 見た目も美しく、庭のデザインを損なわない

- 雨や雪にも強く、メンテナンスが簡単

イタチが侵入しそうな場所、例えば家の周りや庭の境界線に砂利を敷くだけ。

サイズは小さめの砂利がおすすめです。

小さい砂利の方が、より不規則な音を出しやすいんです。

ただし、この方法にも注意点があります。

砂利を敷くことで、除草や清掃が少し大変になる可能性があるんです。

「えっ、そんなデメリットもあるの?」って思いますよね。

でも、定期的な手入れをすれば、それほど問題にはなりません。

また、砂利の上を歩くのが苦手な人もいるかもしれません。

特に、お年寄りや小さなお子さんがいる家庭では、歩きやすさにも配慮が必要です。

「家族みんなが快適に過ごせる環境づくりが大切だもんね」って感じませんか?

それでも、砂利の歩行音を利用した方法は、自然な対策として長く効果を発揮します。

「音」と「見た目」の両方で、イタチを寄せ付けない環境を作り出せるんです。

砂利の歩行音、イタチにとっては警告のベル。

この方法で、イタチを怖がらせずに、でもしっかりと遠ざけることができそうですね。

「自然の素材を使った eco な対策だな」って思いませんか?

環境にも優しく、効果的なこの方法、試してみる価値は十分ありそうです。